Anche la scienza oggi riconosce che il cinghiale è oggetto di sfruttamento a spese della collettività e a vantaggio di pochi, i cacciatori

Roberto Piana

I giornali riportano frequentemente notizie di campi devastati o incidenti stradali causati dalla specie cinghiale (Sus scrofa). Il cinghiale è davvero il nemico che i media dipingono? Perché il cinghiale si è così diffuso? Perché gli interventi di contenimento disposti da Città Metropolitane e Province non consentono di ridurre i numeri di presenza della specie e i conseguenti danni all’agricoltura?

Qual è la causa di questa diffusione? Numerosi studi scientifici dimostrano che è la caccia la causa dei danni arrecati da questa specie e che le attività di controllo basate sugli abbattimenti non sono efficaci, anzi comportano l’aumento dei danni.

La presenza del cinghiale oggi in Italia

“Nel periodo medioevale il cinghiale era diffuso in gran parte del nostro Paese. A partire dal 1500 cominciò tuttavia, a causa delle uccisioni da parte dell’uomo, un declino, che culminò all’incirca un centinaio di anni fa, quando la specie, ad esempio, risultava del tutto assente nell’Italia nord-occidentale. Pare che proprio nel 1919 alcuni esemplari provenienti dalla Francia ritornarono in Piemonte e Liguria, dando il via ad un processo di ricolonizzazione che, dapprima lentamente, ma via via sempre più velocemente ha portato alla situazione attuale. Le cause dell’espansione del cinghiale sono fondamentalmente due: la prima è l’accresciuta disponibilità di territorio a lui congeniale, grazie all’abbandono di boschi e campi (soprattutto in aree montane e collinari) e alla grandissima capacità di adattamento della specie. Ma altrettanto, se non più importanti, sono state le massicce immissioni, compiute a scopo venatorio da Associazioni di cacciatori, ma anche da Amministrazioni pubbliche, che si effettuarono a partire dagli anni ‘50 del secolo scorso e che sono durate (quasi) fino ai giorni nostri.”

Così iniziava un recente articolo di Piero Belletti, Segretario Generale della Federazione Nazionale Pro Natura e studioso dell’argomento.

In Piemonte le prime squadre dei cinghialai si formarono negli anni 70 e 80 del secolo scorso e si distinsero le Province di Torino e Cuneo per le immissioni a fini venatori effettuate sia con soggetti d’importazione, sia successivamente con soggetti d’allevamento. Negli anni il numero di cacciatori interessati alle forme di caccia collettiva al cinghiale è andato aumentando anche per la riduzione numerica delle altre specie selvatiche di interesse venatorio.

I limiti di carniere sono andati aumentando negli anni con l’incremento delle prede a disposizione e parallelamente sono aumentati i danni alle attività agricole, gli incidenti stradali e le presenze dei cinghiali anche nelle aree periurbane e urbane.

Per cercare di contenere il proliferare della specie sul territorio le Pubbliche Amministrazioni hanno negli anni affiancato alla consueta attività venatoria anche attività di controllo cruento con l’utilizzo di personale delle Province, guardie volontarie e cacciatori formati come “selecontrollori”. I sempre maggiori numeri degli abbattimenti non hanno tuttavia conseguito i risultati prefissati e non hanno determinato una riduzione dei danni all’agricoltura, anzi ne hanno causato l’aumento.

Il numero esatto dei cinghiali presenti in Italia non è noto, ma alcune stime ritengono che complessivamente la presenza si aggiri intorno a 600.000 individui, mentre altre parlano di numeri molto maggiori tra uno e due milioni di individui.

Per comprendere le ragioni del fallimento delle attuali politiche contenitive della specie, basate quasi esclusivamente sugli abbattimenti, per proporre strategie efficaci, nuove e incruente, tendenti a contenere la presenza del cinghiale, il “Tavolo Animali & Ambiente” di Torino ha organizzato nella mattina del 20 giugno 2020 un convegno on line dal titolo: “CINGHIALE è ora di cambiare. La parola alla scienza. Strategie diverse per una convivenza pacifica con la fauna selvatica”.

Il “Tavolo”, costituito da otto associazioni ambientaliste e animaliste (ENPA, LAC, LAV, LEGAMBIENTE Circolo l’Aquilone, LIDA, OIPA, PRO NATURA, SOS GAIA) ha invitato a relazionare studiosi di rilievo nazionale.

Il convegno, moderato dal giornalista de La Stampa Gianni Giacomino, è stato presentato da Rosalba Nattero, Presidente di SOS Gaia ed ha visto la partecipazione del Prof. Massimo Scandura (Università di Sassari), del Prof. Andrea Marsan ((Università di Genova), della D.ssa Elisa Baioni (SISSA di Trieste), del prof. Alberto Meriggi (Università di Pavia), di Piero Belletti (Pro Natura), del Prof. Andrea Mazzatenta (Università di Chieti). Roberto Piana (LAC) ha raccolto le conclusioni.

Hanno seguito il convegno 242 spettatori e le visite alla pagina e al filmato sono state 2.840.

L’intero convegno è visibile da chiunque sul sito di Animali & Ambiente al link:

http://www.animaliambiente.it/video.html.

In aiuto a chi ha poco tempo e non può seguirlo per intero, soprattutto per incentivare la condivisione, si trova la videoregistrazione da diffondere divisa per ogni intervento dei relatori sul sito web della LAC all’indirizzo:

https://www.abolizionecaccia.it/blog/2020/06/convegno-cinghiale-e-ora-di-cambiare-la-parola-alla-scienza/

Per tutti è l’invito di darne diffusione per far capire che l'attività venatoria è il vero problema, non la soluzione.

Il convegno è iniziato proprio con l’illustrazione dell’attuale presenza del cinghiale sul territorio nazionale a cura del Prof. Massimo Scandura, zoologo, docente presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari.

Studioso degli aspetti genetici delle popolazioni animali selvatiche, il Prof. Scandura ha illustrato come nel tempo si sia diffusa in Italia la popolazione del cinghiale e come, a causa soprattutto di introduzioni e ibridazioni, siano andati contraendosi e in gran parte sparendo i nuclei originari presenti nella nostra penisola. Quei pochi sono ormai rimasti confinati nella realtà di Castelporziano, in Toscana, con la residua presenza del cinghiale maremmano e in Sardegna che, essendo un’isola, ha visto l’affermarsi di una popolazione sarda di cinghiale con caratteristiche proprie. Tuttavia anche la popolazione sarda, pur isolata dal continente, vede oggi una situazione complessa costituita da un mosaico di realtà che hanno intaccato la sottospecie dell’originario cinghiale sardo. Questi mutamenti sono stati causati dalle immissioni con soggetti di diversa provenienza e dalle ibridazioni con maiali allevati allo stato semiselvatico.

La caccia ha contribuito ad alterare la diffusione e la composizione delle popolazioni selvatiche, non solo a causa delle immissioni a fini venatori, ma anche attraverso effetti diretti che si possono riassumere in au-mento della mortalità, destabilizzazione della struttura demografica (più giovani, meno adulti), stimolazione di un investimento riproduttivo precoce, aumento della poliandria, la frequenza di paternità multipla nelle cucciolate e l’aumento delle dimensioni medie delle cucciolate.

In sostanza, fatto riconosciuto ormai da molti studiosi del settore, l’abbattimento degli animali viene rapidamente compensato dalla specie attraverso l’aumento riproduttivo e l’occupazione di nuove aree con la creazione di nuovi gruppi famigliari.

I danni all’agricoltura e alle attività antropiche causati dal cinghiale

Il cinghiale ha abitudini prevalentemente crepuscolari e notturne, si ripara nelle aree boscate nelle quali ricerca acqua e fango. Vive in gruppi guidati da una femmina matriarca, mentre i maschi adulti conducono una vita solitaria avvicinandosi al branco solo nel periodo dell’accoppiamento.

Il cinghiale è onnivoro e la sua dieta è costituita prevalentemente da frutta, semi, funghi, ghiande, castagne, nocciole, tuberi. Non disdegna insetti, vermi, crostacei, roditori, uccelli, carcasse di animali morti. Oltre all’uomo suoi nemici sono i grandi carnivori, in Italia rappresentati dall’orso e dal lupo.

Lo scavo del terreno svolto con il muso, detto grifo, alla ricerca di fonti trofiche causa danni anche estesi ai prati e alle aree coltivate così come la ricerca di cibo nei coltivi è causa di gravi perdite di raccolti e conflitti con gli agricoltori. Il mais, i frutteti, l’uva sono gli obiettivi prediletti dalla specie.

Con l’aumento della presenza del cinghiale sul territorio nazionale i danni economici causati da questi ungulati hanno raggiunto cifre elevatissime dell’ordine di milioni di euro. Di qui nasce la demonizzazione della specie.

L’attraversamento delle strade è causa di incidenti dei quali l’animale è la prima vittima. Uno studio del 2010 della Provincia di Cuneo ha verificato l’aumento considerevole degli incidenti stradali che vedono coinvolto il cinghiale durante la stagione venatoria autunnale a causa degli spostamenti causati dalla caccia e dai cani soprattutto.

I danni causati dal cinghiale, così come quelli causati da tutta la fauna selvatica che è patrimonio dello stato, devono essere risarciti dalle Amministrazioni interessate.

Con l’ ordinanza n. 13488 del 29 maggio 2018 la Corte di Cassazione VI Sezione Civile ha statuito che la responsabilità per i danni “ debba essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministra-zione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino”.

Non sempre è facile individuare quale sia il soggetto istituzionale al quale rivolgersi per ottenere il ristoro del danno (Regione, Città Metropolitana, Provincia, Ente di gestione dell’area protetta, ecc…) così come in molti casi, come quella degli incidenti stradali, l’onere di dimostrare un comportamento colposo dell’ente è a carico del danneggiato in virtù delle regole generali sul riparto dell’onere probatorio dettate dall’art. 2.697 C.C.

La mancanza di opportuna segnaletica stradale che avvisi del pericolo di attraversamento da parte della fauna selvatica, la mancata imposizione di opportuni limiti di velocità per i veicoli, la mancata manutenzione delle recinzioni delle autostrade e delle arterie di veloce scorrimento possono determinare la responsabilità dell’ente o della società che gestisce la strada.

Per quanto riguarda gli agricoltori onesti vi è da dire che questi preferirebbero riuscire ad effettuare i raccolti piuttosto che ottenere successivi risarcimenti.

La strada da percorrere è allora quella che porta alla riduzione dei danni e nel contempo a favorire una pacifica convivenza tra specie umana e specie animali selvatiche. Mentre nazioni nordeuropee sono molto avanti nello studio di strategie alternative agli inutili abbattimenti in Italia, e in Piemonte in particolare, viviamo ancora il Medioevo.

Il cinghiale non è specie pericolosa per l’uomo

Anche sulla pericolosità del cinghiale quale animale aggressivo e pericoloso per le persone devono essere sfatati luoghi comuni. Il cinghiale è specie che non aggredisce l’uomo a meno che non si senta attaccato o tema per i cuccioli e non gli venga consentita possibilità di fuga.

I rari casi di attacco alle persone finora verificatisi sono tutti stati causati da comportamenti sconsiderati di esseri umani. In testa vi sono gli attacchi a cacciatori e bracconieri che feriscono solo l’animale non consentendogli vie di fuga; poi ci sono i tentativi di cattura di cuccioli, che determinano la reazione della cin-ghialessa. Veri pericoli li corrono solo i cani da caccia o cani sfuggiti al controllo del proprietario che aggrediscono l’animale il quale reagisce per legittima difesa. Non è raro che si verifichi durante le battute di caccia anche lo sventramento di cani, evento che dovrebbe già essere sufficiente per indurre da subito la Regione a vietare l’uso dei cani per la caccia al cinghiale, così come è previsto per tutti gli altri ungulati. Purtroppo la ricerca da parte dei mezzi di comunicazione della notizia sensazionale ha diffuso una falsa immagine di questo meraviglioso e intelligente suide quale “pericolo pubblico”. Nulla di più falso.

La presenza del cinghiale nelle aree periurbane e urbane è dovuto agli spostamenti e al nomadismo indotto dalla caccia oltre che dalla presenza di fonti trofiche (rifiuti di residui alimentari) abbandonati lungo le strade.

Le responsabilità della specie umana vengono riversate sugli animali da un giornalismo dozzinale e irresponsabile.

La D.ssa Elisa Baioni - Master in Comunicazione della Scienza 'Franco Prattico' Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste – nel corso del Convegno on line di Torino ha affrontato i diversi aspetti del modo in cui i media presentano al pubblico la questione cinghiale.

In due macro categorie, “Presentare il problema” e “Affrontare il problema”, la D.ssa Baioni ha analizzato le storture della odierna comunicazione che di fatto non affronta gli aspetti etici legati al rapporto con la specie selvatica e nemmeno presenta in modo adeguato i risultati scientifici. Le esigenze di enfatizzazione degli eventi al fine di favorire l’attenzione del lettore riduce a percentuali irrilevanti le informazioni scientifiche sul tema.

L’attività venatoria e l’attività di controllo sono due cose molto differenti

La caccia o attività venatoria

La Legge n. 157/1992 inserisce il cinghiale tra le specie cacciabili di cui all’articolo n. 18.

La caccia costituisce una concessione della Regione a chi è in possesso della licenza e rispetta le regole e i limiti della legge nazionale e delle leggi regionali. L’animale abbattuto durante l’esercizio venatorio appartiene a colui che lo ha abbattuto.

Il cinghiale viene cacciato con tecniche diverse:

a) in battuta con l’ausilio di una muta di cani e con i cacciatori appostati lungo il perimetro che circoscrive la zona di intervento. Trattasi della famigerata “braccata” operata da squadre organizzate di cacciatori. In alcuni casi in luogo della muta di cani viene utilizzato un solo cane detto “limiere”.

b) in battuta come nel caso precedente, ma senza i cani;

c) alla cerca o da appostamento da parte di un solo cacciatore con o senza cane;

d) alla cerca o da appostamento attraverso la cosiddetta “caccia di selezione” senza l’ausilio di cani. Si intende per “caccia di selezione” l’assegnazione al cacciatore del capo da abbattere individuato sulla base del sesso e dell’età.

Tutte queste modalità di caccia devono rispettare il periodo di tre mesi in autunno-inverno, le zone di divieto (oasi, aree di ripopolamento e cattura, parchi, distanza da vie di comunicazione, abitazioni e stabili adibiti a luoghi di lavoro, eccetera), l’orario diurno e le altre modalità previste dalla legge.

Solo la “caccia di selezione” può essere prevista dal calendario venatorio tutto l’anno. La caccia così come prevista dal legislatore non ha finalità di contenimento della specie né di riduzione dei conflitti tra la specie cinghiale e coloro, agricoltori in primis, che dalla presenza del cinghiale possono essere danneggiati.

La caccia assolve unicamente agli interessi ludici (ed economici) dei cacciatori.

Vi è da dire poi che non pochi cacciatori nel previsto periodo tra l’autunno e l’inverno disdegnano la caccia al cinghiale dedicandosi ad altre specie. Essi sanno che potranno poi sparare ai cinghiali, assumendo il ruolo di “selecontrollore”, in tutti gli altri periodi dell’anno. Anzi, meno animali si abbattono durante la regolare stagione di caccia e più ricchi saranno “i piani di controllo” successivi.

L’attività di controllo

L’attività di controllo è prevista dall’art. 19 della L. 157/1992 che recita:

“Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi eco-logici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'eserci-zio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio durante tutto l’anno.”

Gli abbattimenti possono essere autorizzati con appositi atti amministrativi solo in caso di inefficacia dimo-strata dei metodi ecologici preventivi e incruenti. Tuttavia gli abbattimenti oggi costituiscono pressoché l’unico metodo utilizzato per contenere la presenza della specie. Il fallimento di questa illegittima scelta è sotto gli occhi di tutti e solo chi non vuol vedere può negarlo. Il numero degli animali uccisi ogni anno au-menta e parallelamente aumentano anche i danni.

L’attività di controllo poi non potrebbe essere delegata ai cacciatori in quanto tali e ben sette sentenze del-la Corte Costituzionale hanno sancito la tassatività dell’elenco dei soggetti autorizzati previsto dall’art. 19 della L. 157/1992.

Eppure in Piemonte e in tutta Italia questo principio viene spesso aggirato e il controllo viene affidato a cacciatori che abbiano superato un esame e definiti “selecontrollori”.

L’utilizzo di cacciatori “selecontrollori” per l’attività di contenimento della specie non ottiene i risultati di riduzione dei danni perché il cacciatore è l’unico soggetto che non ha alcun interesse ad operare per ridurre la specie sul territorio.

Poiché la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello stato, gli animali abbattuti durante l’attività di controllo continuano ad appartenere allo stato e la loro carne può essere alienata solo con le modalità con cui viene alienato il patrimonio indisponibile dello stato e cioè il bando pubblico. Eppure molte delibere delle Province riportano espressioni illegittime simili a questa: Le carcasse dei cinghiali sono assegnate a coloro che li hanno abbattuti quale contributo forfetario per le spese sostenute.

L’illecita commistione tra caccia e controllo consente di fatto la possibilità per il cacciatore non solo di andare a caccia tutto l’anno, ma anche di esercitare il suo divertimento nelle zone che gli sarebbero interdette.

Gli abbattimenti non servono per ridurre la presenza del cinghiale né per ridurre i danni

Lo studio sulla tendenza degli abbattimenti e sui rimborsi dei danni nel Parco regionale del Ticino lombardo condotto dal Prof. Alberto Meriggi - docente di Etologia dell’Università di Pavia – riferito agli abbattimenti tra il 1998 e il 2018 ha dimostrato che all’aumentare degli abbattimenti aumentano proporzionalmente anche i danni.

Il devastante metodo della braccata, durante la quale mute di cani stanano gli animali dalle aree loro vocate, causa la dispersione sul territorio degli esemplari e la disgregazione dei branchi. La braccata, così come le battute, è causa di grave danno anche per le altre specie selvatiche. I cacciatori e i “selecontrollori” abbattono solitamente gli esemplari adulti di maggiori dimensioni perché producono una maggiore quantità di carne. I piccoli e gli esemplari giovani vengono meno presi di mira perché saranno le prede dell’anno seguente. Il branco è solitamente condotto dalla femmina anziana (quella di maggiori dimensioni) che solitamente è tra le prime vittime. Essa, con messaggi ormonali, riesce a regolare quella che gli studiosi chiamano “sincronizzazione dell’estro” delle femmine giovani. La sua uccisione determina la destrutturazione del branco, la dispersione dei giovani, la formazione di nuovi branchi e l’anticipazione del periodo fertile dei soggetti giovani. Aumenta il tasso riproduttivo della specie e conseguentemente il numero degli animali. La specie sopperisce in breve tempo alle perdite.

Con la dispersione dei cinghiali causata dalla caccia e dalle attività di controllo aumentano gli attraversamenti stradali e gli incidenti, mentre cresce la colonizzazione delle aree periurbane e urbane.

Il Prof. Andrea Mazzatenta dell’Università di Chieti nella sua relazione ha ben spiegato il fenomeno.

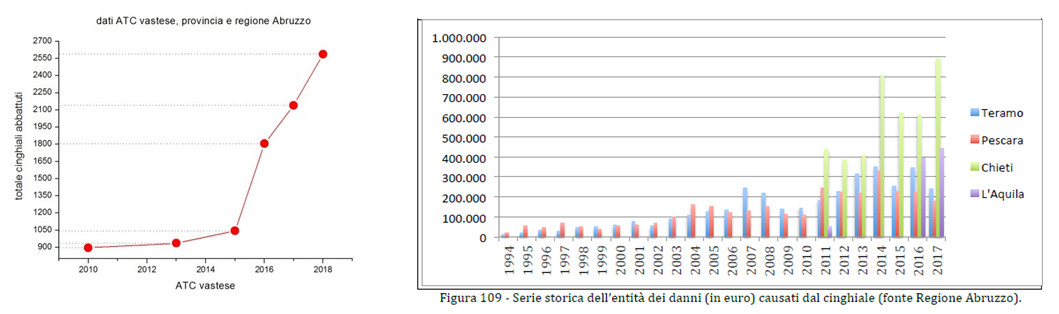

“Dall’analisi dei dati pubblicati da Regione Abruzzo, Provincia di Chieti e Ambito Territoriale di Caccia (ATC) del vastese emerge che lo sforzo di caccia profuso non ha restituito i risultati attesi Al contrario all’incremento della pressione venatoria (Fig.1) corrisponde l’aumento del danno da cinghiale (Fig. 2 ) e il rischio di danno in particolare nel Vastese.”

A tutto questo si aggiunge la militarizzazione del territorio, il pericolo anche per gli esseri umani a causa delle armi a grande gittata utilizzate, il disturbo per le altre specie animali.

Le proposte delle associazioni ambientaliste e animaliste del “Tavolo Animali & Ambiente”

Le associazioni del “Tavolo Animale Ambiente” nel 2018 hanno presentato alla Città Metropolitana di Torino un documento ricco di proposte alternative agli abbattimenti. Gli interessati possono prenderne visione al link: http://www.animaliambiente.it/campagne/PIANO-DI-CONTENIMENTO-DEL-CINGHIALE.pdf

Ne riassumiamo i contenuti principali. L’obiettivo, anche attraverso procedure graduali, è di arrivare a superare gli abbattimenti e poter giungere a pacifica e incruenta convivenza tra la specie umana e le altre specie animali del pianeta. L’auspicabile divieto di caccia alla specie richiederebbe un intervento legislativo di difficile realizzazione, ma alcune misure possono essere assunte immediatamente.

- Vietare l’uso dei cani sia nell’attività di caccia al cinghiale e sia nelle attività di controllo.

L’utilizzo dei cani disperde gli animali, incrementa il pericolo di incidenti stradali, determina una destrutturazione delle popolazioni, la creazione di nuovi branchi e la colonizzazione di nuove aree con aumento e non diminuzione dei danni. E’ una opzione a costo zero.

- Divieto di abbattimento delle femmine adulte.

Evitare l’uccisione della femmina dominante che guida il gruppo consente di non destrutturare le popolazioni e di favorire la “sincronizzazione dell’estro” nelle femmine giovani.

- Divieto dell’allevamento, del trasporto, del commercio di cinghiali vivi.

Cercare di impedire le possibili fughe nell’ambiente, volute o involontarie, di cinghiali è essenziale.

- Tutela delle colture e prevenzione dei danni.

Le moderne tecniche di difesa delle colture attraverso le recinzioni elettriche sono in grado di impedire l’accesso degli ungulati al campo coltivato. Sono ormai tantissime le realizzazioni effettuate con successo. Certamente il posizionamento dei recinti elettrici non può effettuarsi ovunque e richiede periodica manutenzione. Se correttamente posizionate e manutenute le difese elettriche offrono garanzia di successo vicino al 100% e costi gestionali sostenibili. Il Prof. Andrea Marsan dell’Università di Genova ne ha ampiamente parlato al convegno.

- Controllo della fertilità.

La somministrazione anticoncezionale iniettabile è già disponibile anche se richiede la temporanea cattura degli animali. Negli ultimi vent’anni i vaccini contraccettivi sono stati sempre più perfezionati e oggi una monodose causa infertilità nell’animale per almeno 3-5 anni dopo la somministrazione. La somministrazione iniettabile oggi disponibile ci auguriamo sia presto sostituita da quella per via orale.

Le difficoltà risiedono principalmente nelle modalità di distribuzione in maniera equilibrata nella popolazione. Viste le grandi cifre sborsate dagli enti pubblici per il rimborso dei danni, sicuramente conviene investire nella ricerca per azzerarli.

- Attraversamenti stradali.

Le vie di comunicazione contribuiscono alla frammentazione del territorio e registrano un impressionante numero di incidenti che vedono coinvolte e vittime le specie selvatiche. Oltre ai danni materiali dei mezzi coinvolti non sono rari gli incidenti con feriti o morti umani. La Regione Piemonte aveva iniziato ad affrontare il problema studiando modalità sicure di attraversamento delle strade da parte della fauna selvatica. La pubblicazione della Regione Piemonte e di ARPA “Fauna selvatica ed infrastrutture lineari” datata 2005 lasciava ben sperare. Poi però alle buone intenzioni non sono seguiti i fatti.

La pubblicazione è scaricabile dal sito di ARPA al link:

http://www.arpa.piemonte.it/pubblicazioni-2/pubblicazioni-anno-2005/fauna-selvatica/capitoli-1-4.pdf

In Europa ci può insegnare molto il Belgio che negli anni ha realizzato ben 66 ecodotti che consentono agli animali l’attraversamento in sicurezza delle vie di comunicazione e la drastica riduzione degli incidenti stradali. Le strade a scorrimento veloce dovrebbero essere realizzate in modo da non consentire alla fauna di guadagnare l’asfalto e nello stesso tempo garantire modalità di attraversamento sicuro per gli animali. Invece di scavare gallerie inutili di 57 chilometri nella montagna l’ammodernamento in questa direzione delle esistenti vie di comunicazione creerebbe posti di lavoro e salverebbe vite umane e animali.

Il Piano Faunistico Venatorio dell’Emilia Romagna prevede lungo le strade più a rischio di collisioni con la fauna la sistemazione di sensori luminosi e dissuasori acustici che allertano animali e automobilisti del reciproco avvicinarsi, al fine di aumentare la sicurezza sulle strade.

I sensori già sono stati sperimentati dal 2014 nelle province di Rimini, Modena, Reggio Emilia, Piacenza con incoraggianti risultati. Sulle SS.PP: n. 23 e n. 12 del Reggiano si è assai ridotto il numero di incidenti gravi. Il superamento del conflitto con le specie animali selvatiche e con il cinghiale in particolare risiede nella ricerca e nella sperimentazione di strade nuove “ecologiche” e rispettose degli animali, come d’altra parte prevede l’art. 19 della L. 157/1992, troppo spesso aggirato dalle nostre Istituzioni.

Si appendano i fucili al chiodo e si cerchi di realizzare strategie volte alla pacifica convivenza con le forme di vita e con il pianeta che ci ospita.